今回はGoogleスプレッドシートのIFS関数について説明します。

IF関数は条件を満たすときA、満たさないときはBというように、2つしか値を返すことができません。

IF関数の中にIF関数を入れ子にして使えば、値を3つ以上返すこともできますが、複雑で後から見ると何をしているのかわかりにくい計算式になってしまいます。

IFS関数は複数の条件を評価してTRUE(真)であれば対応した値を返す関数となります。条件を分けて3つ以上値を返したいときはIFS関数を使うことで簡単に条件分岐することができます。

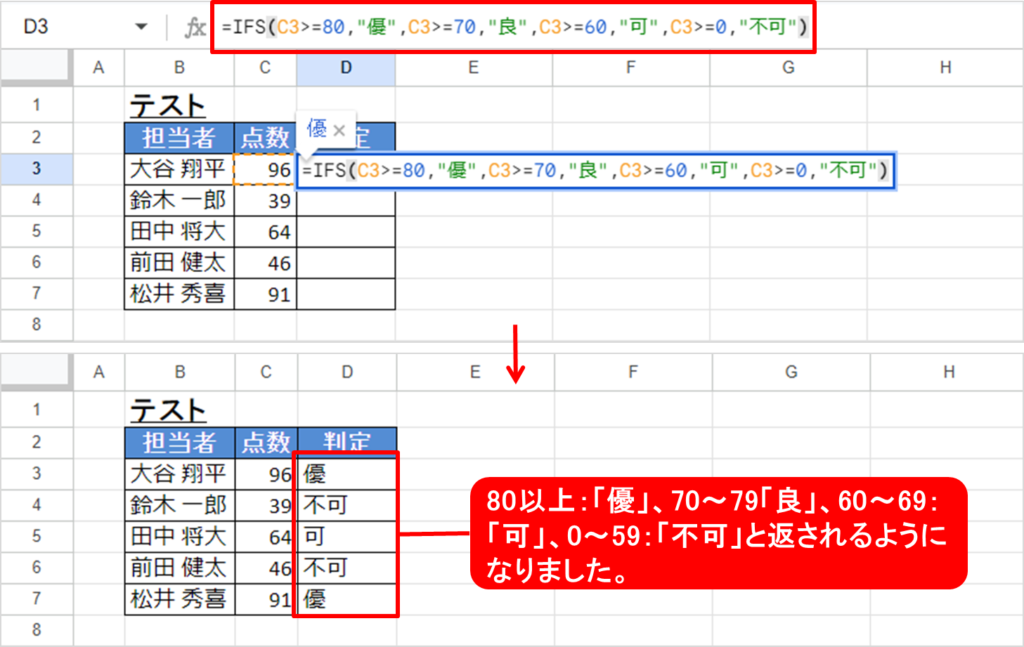

例えば、テストの点数で80~100点:「優」、70点~79点:「良」、60~69点:「可」、0~59点:「不可」というように返す値を3以上設定したいときにIFS関数を使えば簡単にできます。

それでは学んでいきましょう。

Googleスプレッドシート IFS関数でIF関数でできない3つ以上の値を返す

IFS関数の使い方

=IFS(条件1,値1, [条件2, 値2, 条件3,値3 …, 条件n,値n])

条件1からnまで評価して最初に満たした条件に対応する値を返します。

・条件式1~n:

※条件2以降は省略可能

TRUE(真)かFALSE(偽)を返す式、または値がTRUEかFALSEとなるセルを指定します。

通常は比較演算子(=,<>,<,<=,>,>=)を使って条件を設定します。

| 比較演算子 | 意味 | 使用例 | 使用例意味 |

| = | 等しい | A=B | AとBは等しい |

| <> | 等しくない | A<>B | AとBは等しくない |

| < | より小さい | A<B | AはBより小さい |

| <= | 以下 | A<=B | AはB以下 |

| > | より大きい | A>B | AはBより大きい |

| >= | 以上 | A>=B | AはB以上 |

・値1~n:

※値2以降は省略可能

条件がTRUEのときに返される値

条件1からnまで評価して最初に満たした条件に対応する値を返します。

条件1がTRUEのときは値1を返します。

例:=IFS(C3>=80,”優”,C3>=70,”良”,C3>=60,”可”,C3>=0,”不可”)

C3の数値が80以上:「優」、70~79「良」、60~69:「可」、0~59:「不可」を返します。

96はすべての条件を満たしていますが、先に満たした条件に対応する値「優」が返されます。

コメント